こんにちは、たつみです!

本日は、2025年よりスタートしたGX補助金(GX志向型住宅)について解説します。

条件を達成することで160万円もの補助金を受け取ることができますが、

意外と条件は厳しく、本当にGX補助金を狙っていいのだろうか?そもそもどんな条件があるか?気になる方がいらっしゃると思います。

本記事ではGX補助金の条件と注意点について説明します。

また、我が家ではGX補助金を狙っていますので、その理由や実際のエピソードを解説します。

本記事はこんな方におすすめ!

- 補助金を活用して安く家を建てたい方

- GX補助金を取るべきか迷っている方

- GX補助金の条件を知りたい方

私がGX補助金を狙う3つの理由(家の総額、性能、光熱費)

我が家では家の計画を初めて1ヶ月経過後にGX補助金が始まることを知りました。

ちょうどタイミングも良く、さまざまなハウスメーカーではGX補助金対応を無料で行うキャンペーンを実施していました。

キャンペーンの適用という後押しもありましたが、私がGX補助金を狙うことにした3つの理由について解説します。

理由は家の総額面、性能面、光熱費の面の3つになります。

- 補助金額が高く、総額を抑えられる。

- 高性能な家を作れる。

- 光熱費を抑えられる。

補助金額が高く、総額を抑えられる

GX補助金の要件を満たすと、160万円の補助を受けることができます。

これは、他の補助金と比べても圧倒的に高額です。

昨年までの最高額だった長期優良住宅だと80万円(昨年は100万円)のため、補助金額が大幅にアップしたことになります。

160万円入ると家の総額をかなり抑えられると考えたため、GX補助金を狙うことにしました。

- Q長期優良住宅とどっちを狙うべき?

- A

基本的には金額が大きいGX補助金の方がおすすめですが、

申請費や条件を満たすためのオプション費用も含めた総額でどちらがお得かを計算するのが良いと思います。長期優良住宅は補助金だけでなく、住宅ローン減税や固定資産税の減額といったメリットもあり、併用して取ることもできます。

私が建てるハウスメーカーでは、長期優良住宅の申請費に約50万円かかるので狙いませんでした。

高性能な家を作れる

GX補助金の要件を満たした家は非常に高性能です。

特に断熱性が高いため家から熱が逃げにくく、夏に涼しく冬に暖かい家にすることができます。

断熱性を高めようとすると断熱材や窓をグレードアップする必要があり金額が上がるのですが、GX補助金があることで出費を抑えて性能を高めることが出来ます。

我が家の注文住宅は性能にこだわっていました。

特に私が寒がりなため、断熱性高い家を建てられるというのは非常に魅力的に感じました。

光熱費を抑えられる

GX補助金に対応した住宅は断熱性にすぐれているので、エアコンの熱や冷気が逃げにくく光熱費を削減することができます。

また、太陽光パネルを使った自家発電を行うため、買う電気の量を減らすことができます。

これらの条件を満たすと、一戸建てなのにアパートの時よりも電気代を安くすることができます。

我が家では、家のコストだけでなく住んだ後のランニングコストも重視していました。

電気代が高騰している中、光熱費を抑えられるのはとても助かると感じ、GX補助金を狙うことにしました。

特に太陽光パネルは必須条件と考えていたため、私たちの要望と非常にマッチした補助金だと感じました。

我が家での太陽光パネルありの場合と無しの場合の光熱費のシミュレーションをしていますので、こちらの記事もご覧ください。

GX補助金(160万円)をもらうための4つの条件!

GX補助金とは、省エネ設備や太陽光設備を備えた家に出る政府の補助金です。

金額は160万円となります。

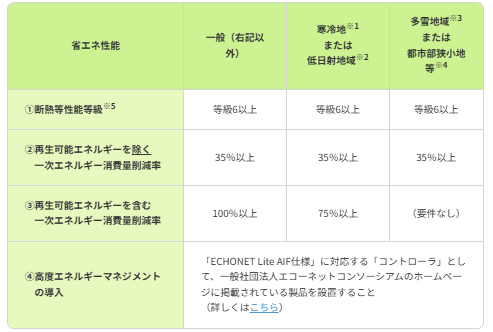

GX補助金の要件は、以下の4件です。

- 断熱等級6以上

- 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量削減率30%以上

- 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量削減率100%以上

- HEMSの導入

これまでの補助金は子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかに限定されていましたが、GX補助金は全世帯が対象です。

引用元:新築住宅の省エネ性能|子育てグリーン住宅支援事業【公式】

断熱等級6以上

断熱等級とは、住宅の断熱性能により7段階に分かれた区分です。

断熱性の指標としてUa値と呼ばれる値があり、Ua値が0.46以下(地域により差はあり)だと断熱等級6以上に該当します。

断熱等級6はかなり高断熱の部類にあたり、一条工務店など断熱性能に自信のあるメーカーや工務店なら標準で達成できる性能です。

これ以外にも、断熱材を厚くする等のオプションにより達成できるメーカーが多いですが、標準仕様よりも高額になる場合がございます。

Ua値とかC値とか数字がいっぱいでてきて難しい…

詳しい意味は分からんくても、断熱性を高くする必要があるということを理解していれば良いよ!

再エネを除くエネルギー削減率35%以上

省エネ設備(エアコン、エコキュート、LED電球等)の導入や断熱性を上げることにより、標準的な家よりも35%以上エネルギー使用量を削減することが求められています。

35%以上はかなり厳しい数値のようで、苦戦しているメーカーが多いようです。

この条件を達成するために、照明の設備などで一部制限があるかも!

例えば、以下の設備を入れるとエネルギー削減率を上げることができます。

- LED電球

- 人感センサーや調光機能付きの照明器具

- エコキュートなど高効率な給湯器

- エネルギー効率の良いエアコン、冷暖房機器

- 消費電力の少ない換気設備

再エネを含むエネルギー削減率100%以上

太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用し、発電量が電力使用量を上回るようにすることが求められています。

ちなみに、蓄電池の導入はGX補助金を取るためには必須ではございません。

HEMSの導入

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)とは、家庭内の電気の使用量や太陽光の発電量、蓄電池の使用量を1つのモニターやアプリで確認することができるシステムです。

中には住宅設備(電気、給湯器)と接続され、電力使用量を自動で減らすように制御してくれるシステムもあります。

GX補助金ではすべてのHEMSが対象になっているわけではなく、HPに記載された機器が対象となっています。

高度エネルギーマネジメントの導入|子育てグリーン住宅支援事業【公式】

HEMSについてはこちらの記事でより詳しく解説しております。

GX補助金の落とし穴?補助金のための注意点4選!

このようにメリットだらけのGX補助金ですが、注意点もいくつかあります。

私の体験談をもとに、GX補助金で最初に知っておくべきだったことをいくつか挙げます。

- 補助金のもらい方を確認する。

- 設備が制限される。

- 施主支給できない場合がある。

- 補助金には予算総額が決まっている。

補助金のもらい方を確認する。

補助金の申請はハウスメーカーの方で行いますが、補助金の振り込まれ方は2種類ございます。

これはハウスメーカーにより異なります。

一つは、引き渡し後にハウスメーカー経由で施主に振り込まれる場合です。

もう一つは、引き渡し前に家の総額から引かれる場合です。

この場合は、先に総額から160万円分を引いておき、引き渡し後にハウスメーカーが補助金を受け取る仕組みです。

特に引き渡し後に振り込まれる場合は、補助金取得までに半年程度時間がかかる場合がございますので注意が必要です。

私の場合は引き渡し前に総額から引かれるパターンになります。

ローンの総額が減るため気持ち的には少し楽なのと、補助金が入るまで待つ必要がなくなるため、こちらのパターンで良かったと思っています。

設備が制限される

断熱性や一次エネルギー消費量の基準を満たすため、入れる設備が制限される場合があります。

例えば、断熱等級を満たすために窓の数や吹き抜け・勾配天井などが制限される場合がございます。

また、エネルギー消費量を減らすために調光器や電力消費量の低い給湯設備を入れる必要がございます。

我が家では特に困ったことは無かったですが、

入れたい設備が決まっている場合は注意が必要になります。

施主支給できない場合がある

エアコンや照明器具など一部の設備で施主支給できない場合がございます。

これは、施主支給をするとエネルギー消費量の計算ができなくなるためです。

我が家ではアパートで使っていたシーリングライトを新居でも使おうとしていましたが、

補助金を取る場合は施主支給ができないと言われました。

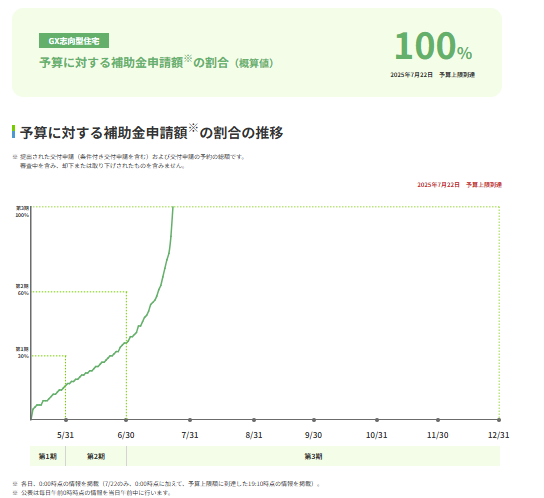

補助金には予算総額が決まっている

GX補助金に限らずですが、補助金には予算の総額が決まっており、

予算に達すると補助金を受けられなくなります。

GX補助金は総額が500億円なので、約3万棟が対象となります。

私が申請するまでにはおそらく無くならないと思っていますが、

2025年末に着工の方は補助金予算に達している可能性もあるため要注意です。

補助金の残りがどの程度あるかについては、下記のHPで確認することができます。

★2025年7月22日時点で、予算上限に達しました。

予算に対する補助金申請額の割合(新築)|子育てグリーン住宅支援事業【公式】

まとめ:GX補助金はぜひ狙うべき!

今回はGX補助金について解説しました。

- GX補助金では160万円の補助を受けることができる。

- GX補助金取得のためには断熱等級やHEMSなど4つの条件を満たす必要がある。

- 補助金総額や施主支給の制限などには注意。

ハウスメーカーにもよりますが、高性能な家を建てたい方や太陽光パネルで節電をしたい方に非常にマッチした補助金だと思います。

補助金を活用して、ぜひお得に家づくりをしてください!

コメント